円環のメロディア

第一章:フィレンツェの溜息

川上莉奈(かわかみりな)は、アルノ川にかかるヴェッキオ橋の喧騒を背に、深く溜息をついた。スイスの一流商社に勤めて十年。ジュエリー部門のバイヤーとして、彼女の審美眼は社内でも一目置かれていた。しかし、今回のイタリア出張は、虚しさだけが募る旅だった。ミラノのきらびやかなショールームも、ヴィチェンツァの見本市も、並んでいるのは過去の栄光を焼き直しただけの、魂のない商品ばかり。数字と利益率のことしか考えない上司の顔が、フィレンツェの美しい夕暮れを灰色に染めていく。

「もっと、こう…心を揺さぶるような、物語のあるジュエリーはないものか」

無意識に呟いた言葉が、石畳に吸い込まれて消えた。会社の求める「売れる商品」と、自分が本当に見つけたい「本物」との乖離に、胸が締め付けられるようだった。スマートフォンの画面には、母からの『良いご縁の話があるの。一度くらい会ってみない?』というメッセージがポップアップで表示され、莉奈はさらに眉間の皺を深くした。三十二歳、独身。仕事に邁進する娘を、母は心から心配しているようだった。

その時、ふと、観光客の誰もいない細い路地に、錆びついた看板が掲げられているのが目に入った。『BIANCHI Orafo』——金細工師、ビアンキ。何かに引かれるように、莉奈はその路地へと足を踏み入れた。

工房の中は、埃っぽく、銀と薬品の匂いが混じり合っていた。使い込まれた工具が壁一面に並び、まるで時が止まったかのようだ。奥の作業台で、一人の青年がロウ付けのバーナーを手に、黙々と作業をしていた。歳の頃は自分より少し下だろうか。無精髭に、真剣な眼差し。その手元で、白い金属が繊細な光を放っていた。

「……何か?」

莉奈の気配に気づいた青年が、ぶっきらぼうに顔を上げた。

「すみません、看板が見えたので。…素敵な工房ですね」

青年は答えず、ただ訝しげな視線を向けるだけだった。莉奈の視線は、彼の手元から、作業台の隅に置かれた一つのネックレスに吸い寄せられた。

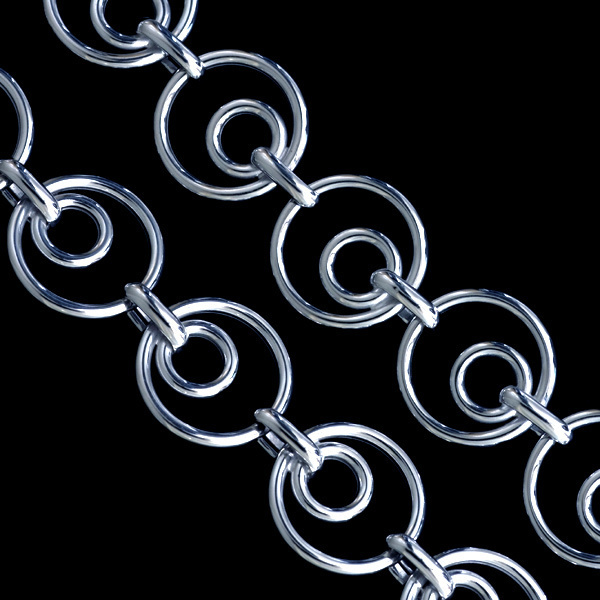

それは、今まで見たこともないデザインだった。大小様々なホワイトゴールドの円環が、幾重にも、しかし完璧なバランスで連なっている。まるで水面に広がる波紋が、そのままの形で凍りついたかのようだ。派手な宝石は何一つついていない。それなのに、どのハイブランドのジュエリーよりも雄弁で、強い生命力を放っていた。

「……見せて、いただけますか?」

莉奈は、自分でも驚くほどか細い声で尋ねた。青年——エリオ・ビアンキは、一瞬ためらった後、無言でそのネックレスを黒いベルベットの布の上に置いた。

全長45センチ、重さは17.8グラム。手にした瞬間、莉奈はその滑らかな感触と、見た目以上の重みに息を呑んだ。一つ一つの円環が、まるで意志を持っているかのように互いを支え合い、鎖を形成している。幅13.5ミリという存在感がありながら、驚くほどしなやかに肌に沿う。

「これは…」

「『Anello di Sogni』…夢の環、と呼んでいる」エリオが、初めて言葉らしい言葉を発した。「ただの試作品だ。売り物じゃない」

「どうしてです?こんなに、素晴らしいのに」

「あんたのような、大きな会社のバイヤーには理解できない世界だ」エリオは冷ややかに言った。「これは、俺の祖母の言葉から生まれた。彼女はいつも言っていた。『人の縁も、夢も、全ては繋がっている。一つの小さな円が、次の円を生み、世界はそうして出来ている』とね。このネックレスは、その哲学そのものなんだ。利益のために、大量生産されるべきものじゃない」

彼の言葉は、莉奈の胸の奥深くに突き刺さった。そうだ、これこそが私が探していたものだ。数字や効率では測れない、作り手の魂が込められた物語。

「あなたの言う通り、私は大きな会社にいます」莉奈は、エリオの目を真っ直ぐに見つめ返した。「でも、だからこそ、あなたのこの作品を、物語を、日本の人たちに届けたい。ただの商品としてじゃない。一つの芸術として、大切に紹介させてほしいんです」

莉奈の瞳に宿る熱が、エリオの頑なな心を少しだけ溶かした。彼はそれ以上何も言わなかったが、否定もしなかった。その沈黙を、莉奈は肯定と受け取った。彼女は、このネックレスに、自分のキャリアと、失いかけていた情熱のすべてを賭けることを、フィレンツェの片隅の小さな工房で、静かに決意した。

第二章:東京の逆風

帰国した莉奈を待っていたのは、案の定、冷ややかな反応だった。

「川上、君は何を考えているんだ」

会議室に、上司であり長年のライバルでもある西田海斗(にしだかいと)の声が響いた。彼は、有名ブランドの新作コレクションの資料をテーブルに広げながら、嘲るような笑みを浮かべていた。

「イタリアまで行って、収穫がこれだけか?どこの馬の骨とも知れない若造が作った、たった一つのネックレス?正気かね」

「西田さん、これはただのネックレスではありません。彼の哲学と技術が詰まったアートです。これからの時代、消費者はこういう本物のストーリーを求めているはずです」

「ストーリー?そんな曖昧なものでビジネスができるか。我々が扱うのは、信頼と実績のあるブランドだ。君の個人的な感傷に付き合っている暇はないんだよ」

役員たちも、西田の意見に同調するように頷いている。莉奈の提案は、無謀な賭けとして一蹴された。悔しさで唇を噛みしめる莉奈の耳元で、西田が囁いた。「まあ、無理もないさ。女は結婚でもして家庭に入るのが一番の幸せだ。いつまでも男社会で張り合おうとするから、現実が見えなくなる」

その夜、実家からの電話で、母がまた見合いの話を切り出した時、莉奈の中で何かがぷつりと切れた。「もう、放っておいて!」生まれて初めて、母に声を荒らげてしまった。仕事の重圧と、家族からの期待。四方八方から押し寄せる圧力に、押し潰されそうだった。

一人、自室でフィレンツェから持ち帰った『Anello di Sogni』を手に取る。ひんやりとしたホワイトゴールドの感触が、燃え上がるように熱い莉奈の心を鎮めてくれるようだった。この円環は、エリオの祖母の言葉だと言っていた。縁と夢は繋がっている。

莉奈はパソコンを開き、エリオにビデオコールをかけた。画面の向こうで、エリオはいつものように作業台に向かっていた。

「どうだった?」

「……惨敗よ。誰も、この子の価値を分かってくれない」

莉奈の沈んだ声に、エリオは手を止めた。「そうか」とだけ呟き、しばらく黙り込んだ。諦めろ、と言われるのだろうか。莉奈がそう思った時、エリオが口を開いた。

「莉奈。あんたは、どうしたいんだ?」

その問いは、シンプルで、核心を突いていた。会社がどう言うかではない。私が、どうしたいのか。

「私は…私は、このネックレスが持つ力を信じてる。人を繋ぎ、夢を繋ぐ力を。だから、諦めたくない」

画面越しに、二人の間に強い信頼の絆が生まれるのを感じた。それから、彼らの長い挑戦が始まった。莉奈は、会社の誰もが見向きもしない中で、一人でマーケティングプランを練り直し始めた。エリオも、莉奈の情熱に応えるように、ネックレスの背景にあるストーリーや、制作過程の映像を少しずつ送ってくれた。フィレンツェと東京。遠く離れた二つの都市で、二つの魂が、一つの夢のために共鳴し始めた。

莉奈は、従来の販売戦略を根本から覆す提案を組み立てた。大量生産、大量消費ではない。限定生産による希少価値。オンラインを中心とした、物語性の高いプロモーション。インフルエンサーにばら撒くのではなく、本当に価値を理解してくれるであろう美術家や作家、建築家といった文化人たちに、静かにアプローチする。これは「商品」ではなく「作品」なのだと、徹底的にブランディングする計画だった。

「最終プレゼンをさせてください。これが駄目なら、私はこの会社を辞めます」

役員会議で、莉奈は退路を断って宣言した。その覚悟に満ちた表情に、役員たちは息を呑み、そして、最後にもう一度だけ、彼女にチャンスを与えることを決めたのだった。

第三章:運命のプレゼンテーション

最終プレゼンテーションの日。会議室の空気は、氷のように張り詰めていた。莉奈の前には、会社の全役員が顔を揃えている。隣の席では、西田が余裕の表情で腕を組んでいた。彼の手元には、誰もが知るイタリアの老舗ブランドの、手堅いが面白みのない新作コレクションの資料が置かれていた。

莉奈の番が来た。彼女は深呼吸を一つすると、静かに語り始めた。

「今日、皆様にご提案するのは、ただのジュエリーではありません。一つの哲学です」

スクリーンに映し出されたのは、フィレンツェの埃っぽい工房の写真だった。そして、真剣な眼差しで作業をするエリオの姿。莉奈は、エリオの祖母の言葉、アルノ川の波紋から着想を得たというデザインの背景、そして、彼がこのネックレスに込めた「繋がり」というテーマを、情熱を込めて語った。

「現代は、あらゆるものが簡単に手に入り、そして簡単に捨てられていく時代です。しかし、人々は心のどこかで、永く愛せるもの、自分だけの物語を託せるものを探し求めているのではないでしょうか。『Anello di Sogni』は、その答えになると、私は信じています」

彼女は、ネックレスそのものではなく、それが生み出す「体験」と「価値」を売るのだと力説した。そして、最後に、一枚のスライドを映した。そこには、こう書かれていた。

『この円環は、あなたと誰かを繋ぐ。過去と未来を繋ぐ。そして、あなたの夢を繋ぐ』

プレゼンテーションが終わった。会議室は、水を打ったように静まり返っていた。誰もが、莉奈の圧倒的な熱量に呑まれ、言葉を失っていた。

沈黙を破ったのは、CEOだった。「川上君、君の情熱は分かった。だが、ビジネスは情熱だけでは…」

その時、会議室の後方から、凛とした女性の声が響いた。

「…素晴らしいわ」

全員が振り返ると、そこに立っていたのは、日本で最も影響力のあるファッション誌の編集長、長谷川響子だった。彼女は、莉奈が最後の切り札として、密かに招待していた人物だった。

「この数年、これほど独創的で、哲学的なジュエリーは見たことがない。このデザインは、間違いなく時代を捉えている。もし御社がこれをやらないと言うなら、喜んで私の雑誌で独占的に取り上げさせてもらうわ。無名のアーティストを発掘する、というストーリー付きでね」

長谷川編集長の一言は、絶対的な威力を持っていた。役員たちの顔色が変わる。西田は、信じられないという表情で莉奈を睨みつけていた。

CEOは、一度だけ咳払いをすると、重々しく口を開いた。「…川上君のプラン、承認しよう。ただし、条件がある。初回のオーダーは最小限だ。結果が出せなければ、プロジェクトは即時打ち切り。いいな?」

「はい。ありがとうございます」

莉奈は、深く、深く頭を下げた。全身の力が抜け、膝が震えた。だが、顔を上げた彼女の瞳は、確かな自信と喜びに満ち溢れていた。

第四章:結び合う円環

『Anello di Sogni』のローンチは、静かだったが、確かな波紋を広げていった。莉奈の狙い通り、限定された空間でのポップアップストアと、作り手の物語を丁寧に綴ったウェブサイトは、本質を求める人々の心に深く響いた。最初に注目したのは、やはり長谷川響子が取り上げた雑誌の読者層だった。やがて、SNSで「#夢の環」というハッシュタグと共に、購入者たちがそれぞれの想いを語り始めた。

『離れて暮らす母とお揃いで。いつまでも繋がっていられますように』

『起業という大きな夢への、自分へのお守りとして』

『この円環のように、穏やかで、でも強い絆を、パートナーと築いていきたい』

ネックレスは、単なる装飾品ではなく、人々の人生の物語に寄り添うシンボルとなっていった。初回生産分は、広告をほとんど打たなかったにも関わらず、瞬く間に完売した。会社の役員会では、手のひらを返したように莉奈を賞賛する声が上がった。西田は、何も言わずにすれ違いざま、「…お前の勝ちだ」とだけ呟いた。それは、彼なりの最大の賛辞だった。

数ヶ月後。ささやかな成功を祝うイベントが、東京のギャラリーで開かれた。その主役として、エリオがイタリアから招かれた。

人々の輪の中心で、少し緊張した面持ちで自分の作品について語るエリオの姿を、莉奈は少し離れた場所から見守っていた。イベントが終わり、二人きりになった時、エリオが小さな箱を差し出した。

「莉奈。これは、君に」

箱の中には、あの『Anello di Sogni』が静かに収められていた。

「君が、この子の物語を見つけてくれた。だから、最初のネックレスは君が持つべきだ」

莉奈は、エリオにネックレスをつけてもらった。首筋に触れるホワイトゴールドの冷たさと、エリオの指先の温かさが、胸にじんと広がった。

「ありがとう、エリオ。…ねえ、これからどうしたい?」

莉奈の問いに、エリオは夜景の見える窓の外に視線を向けた。

「俺は、作り続けたい。俺と、君の信じるものを」

「私も。私も、あなたの作るものを、世界に届け続けたい」

二人の目が見つめ合う。そこに、恋愛という言葉だけでは括れない、もっと深く、静かで、強い繋がりが生まれていた。それは、共に戦った同志であり、互いの才能を認め合うパートナーであり、そして、同じ夢を見る魂の片割れのような感情だった。

翌年、莉奈は商社を退職した。彼女は自らの会社を立ち上げ、エリオ・ビアンキの作品を専門に扱う事業を始めた。フィレンツェの小さな工房と、東京の小さなオフィス。二つの拠点は、円環のネックレスのように固く結ばれ、次々と新しい物語を世界に送り出していった。莉奈の母も、今では誰よりも娘の仕事を誇りに思い、応援してくれていた。

ある晴れた春の日。新しいコレクションの打ち合わせで東京を訪れたエリオと、莉奈は公園を散歩していた。莉奈の胸元では、あの最初の『Anello di Sogni』が、柔らかな光を放っている。

「私たちの出会いも、この円環の一つみたいね」莉奈が微笑む。

「ああ。そして、これからも、新しい円環を一緒に作っていくんだろうな」エリオが応える。

二人は、どちらからともなく手を繋いだ。絡み合う指が、まるでネックレスの円環のように見えた。結婚や恋人という形だけが、幸福のすべてではない。互いを尊重し、高め合いながら、共に同じ未来を描いていく。それこそが、新しい時代——令和の、一つの幸福な結びの形なのかもしれない。

二人の前には、無限に連なる夢の環が、どこまでもどこまでも、輝きながら続いていた。

以下、所謂ブラクラ妄想ショートショートです〜〜

以下、所謂ブラクラ妄想ショートショートです〜〜