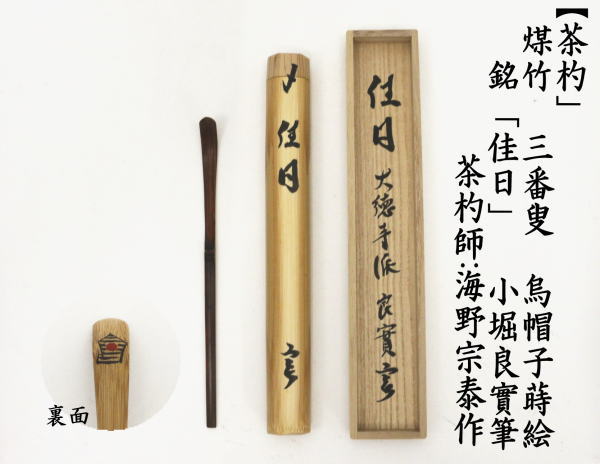

三番叟天下太平、五穀豊穣(ほうじよう)を願う。

・能楽の中で最も神聖視される祝言曲「翁」の一部。狂言方の三番叟が五穀豊穣(ほうじょう)を願って舞う。

「三番叟」の前段「揉(もみ)之段」では、面をつけない「直面(ひためん)」で掛け声をかけながら足拍子を踏んで躍動的に舞う。

後段「鈴之段」では黒色の「黒式尉」の面をかけて鈴を振りながらゆったりと舞う。種まきで円を描きながら回る動きなどがある。

・江戸歌舞伎では、顔見世興行の初日から3日間の早朝および正月元日の午前中、また柿(こけら)落しに、能楽の式三番を移した儀式舞踊を演じた。

この行事を翁渡しといった。

翁を太夫元、千歳(せんざい)を若太夫、三番叟を座頭役者が勤めるもので、天下太平、五穀豊穣(ほうじよう)、芝居繁盛を祈願する心であった。

毎日儀式を行うわけにはいかないところから、下級俳優による略式の三番叟がつくられ、これを番立(ばんだち)といった。 佳日(かじつ)よい日。めでたい日。縁起のよい日【小堀良實(りょうじつ)】寶林寺 山号を曹渓山

大徳寺派 (臨済宗)

1972年昭和47年 京都市:大徳寺:弧蓬庵の次男に生

1996年平成08年 花園大学卒業

博多 崇福寺専門道場にて修行

2004年平成16年 寶林寺住職

------------------------------

【寶林寺】

京都 紫野 臨済宗大本山 大徳寺派に属する

寶林寺 山号を曹渓山は 禅宗の祖と言われる達磨大師より、6代目慧能禅師が、この地に来りて、仏法を解きて以来、禅の宗風喩々隆盛となる。開山、春嶺紹温禅師(大灯国師より204世)は寛文年間亀岡の地に来りて創建し、曹渓山寶林寺と名付けられた。

山内には、重要文化財(旧国宝)の薬師・阿弥陀・釈迦の三如来の仏像と九重石塔婆等があります。

------------------------------

【海野宗泰】

1947年昭和22年08月 京都に生

1964年昭和39年 師 竹器師高野宗陵と出会う

1966年昭和41年 伏見工業高等学校工芸科を卒業後、竹工芸の 勉強を始める

1970年昭和45年 号 宗秦を拝名

●三番叟…能楽の中で最も神聖視される祝言曲「翁」の一部。狂言方の三番叟が五穀豊穣(ほうじょう)を願って舞う。

江戸歌舞伎では天下太平、五穀豊穣(ほうじよう)、芝居繁盛を祈願する心であった。

顔見世興行の初日から3日間の早朝および正月元日の午前中、また柿(こけら)落しに、能楽の式三番を移した儀式舞踊を演じた。

●佳日(かじつ)…よい日。めでたい日。縁起のよい日

----------

作者:小堀良實筆

茶杓師:海野宗泰作

----------

【小堀良實(りょうじつ)】寶林寺 山号を曹渓山

大徳寺派 (臨済宗)

昭和47年 京都市:大徳寺:弧蓬庵の次男に生

平成08年 花園大学卒業

博多 崇福寺専門道場にて修行

平成16年 寶林寺住職

----------

【海野宗泰】

昭和22年08月 京都に生

昭和39年 師 竹器師高野宗陵と出会う

昭和41年 伏見工業高等学校工芸科を卒業後、竹工芸の 勉強を始める

昭和45年 号 宗秦を拝名

----------

素材:煤竹

箱:木箱

注意:色・景色(模様)などは写真と異なる場合があります。