備前長船最上作最大大業物刀匠・備前嫡流三代 「 長 船 景 光 」 国宝小竜景光の作者・本間薫山先生鞘書きあり・特別貴重刀剣

備前国は、古来刀剣の産地として大変に名高く、現在の岡山県南部にあたる吉井川流域には「長船派」「畠田派」「福岡一文字」「片山一文字」「吉井派」などの刀工が鎌倉時代から室町時代にかけて存在した。

長船派は現在の岡山県瀬戸内市長船町に居住した一派であり「景光」は「長光」の子とされ、長船派の頭領であった。

一派の祖である「光忠」その子とされる「長光」に次ぐ 3 代目にあたる。

作刀期は鎌倉時代末期で、嘉元 4 年から建武元年にかけての年紀を持つ作刀が現存する。

「兼光」の父であり、通称は( 左兵衛尉 )という。

作風は、造り込み太刀の他短刀の遺作が多い。

また、薙刀や剣、小太刀の作も見られる。

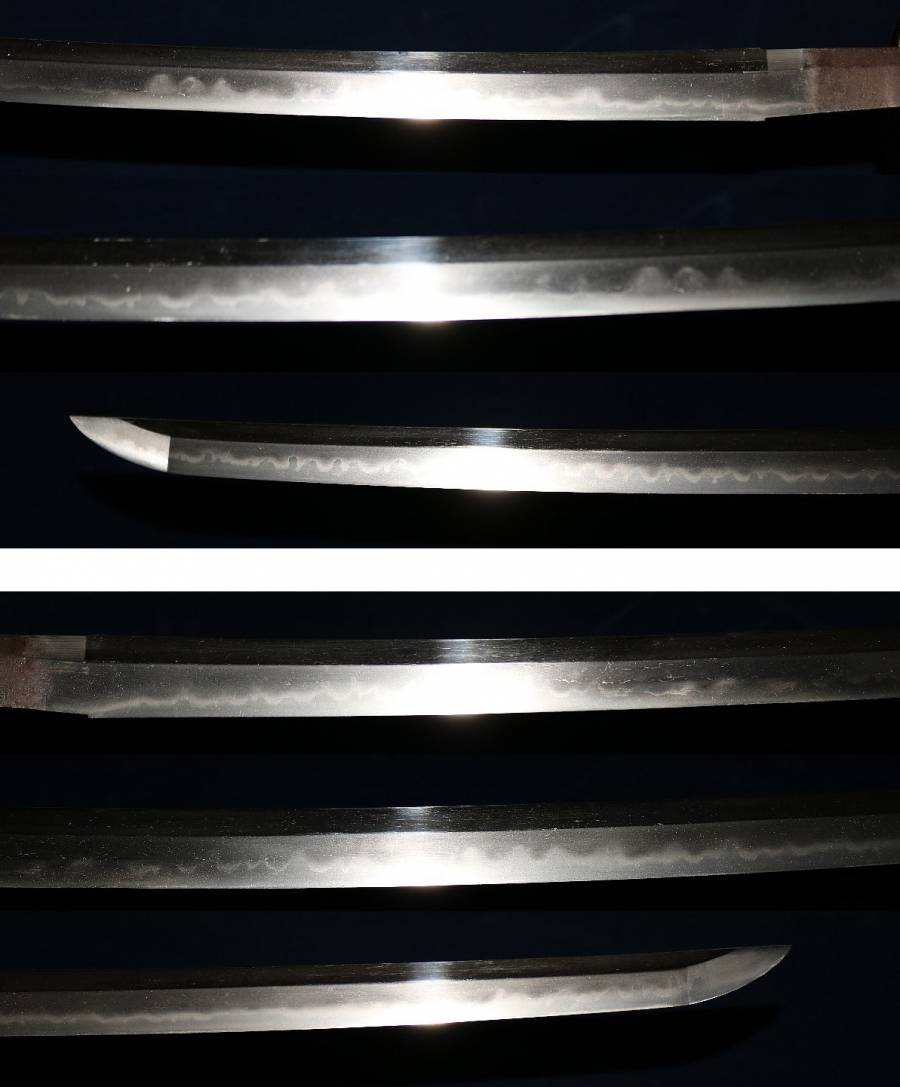

太刀の姿は踏ん張りがつき、腰反りが高く、先にいって伏せごころのない、身幅、切先とも尋常な鎌倉時代末期の姿となる。

地鉄は小板目肌が良く詰み、乱れ映りが鮮やかに立ち、長船派中で最も地鉄が美しい刀匠とされている。

刃文「光忠」「長光」ほど焼きに高低がある大模様のものは少なく、直刃の小湾れ、直刃小丁子、小互の目「景光」創始と言われる片落互の目を焼く。

代表作はなんといっても「国宝・小竜景光」でしょう。

「楠木正成」所用と伝えられ「楠公景光」とも称する。

長らく所在不明で有ったが、幕末に大阪の農家で発見されたと伝わる。

明治時代に「山田浅右衛門」家から( 明治天皇 )に献上され、第二次大戦後に東京国立博物館所蔵となった。

本作は、地鉄古雅にして板目詰まる中に杢交じり、反り深い名残見せる太刀姿は、まさに鎌倉期の太刀姿。

刃は互の目丁子、足よく入り刃縁匂い深い。

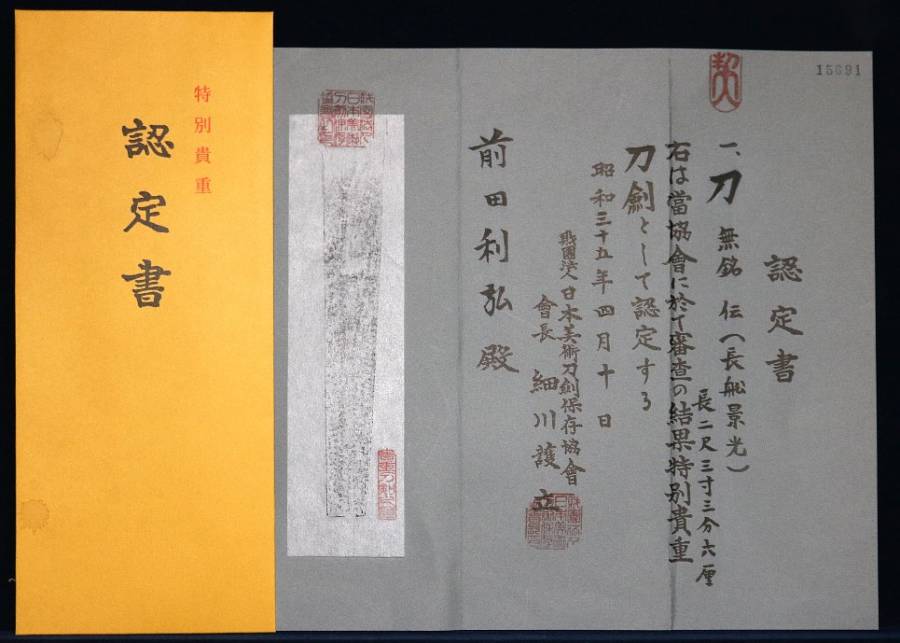

昭和を代表する大刀剣鑑定家本間薫山先生の鞘書きがあり、特別貴重刀剣認定書が付属致しております。

本刀は委託品でございますが、なるべく売り切らせて頂きますので皆様のご入札をお待ち致しております。

お刀の状態につきましては、記載写真良くご参照の上ご納得の上での入札をお願い致します。

落札後は、速やかにお取引き頂けますお方様のみ入札をお願い致します。

評価の悪い方等の入札は、当方の判断にて取り消させて頂きます場合がございます事どうぞご了承下さい。

尚、評価新規のお方様でも入札はできますが、必ず質問欄より(落札に至った場合の購入の意思)をご連絡下さい。

又、連絡無き入札は取り消させて頂きます。

落札後は、いかなる理由でもキャンセルは受け付けませんので、入札前に十分にご検討下さいますようお願いを致します。

及び、落札後の質問にもお答え出来ませんので、気になる様な事がございましたらオークション開催中に何なりとご遠慮無くご質問下さい。

長さ ・・・・ 2 尺3寸3分6厘

元幅・・・・約 2.9 cm

先幅・・・・約 2.0 cm

元重・・・・約 6.7 mm

先重・・・・約 5.0 mm

備前長船最上作最大大業物刀匠・備前嫡流三代 「 長 船 景 光 」 国宝小竜景光の作者・本間薫山先生鞘書きあり・特別貴重刀剣

備前長船最上作最大大業物刀匠・備前嫡流三代 「 長 船 景 光 」 国宝小竜景光の作者・本間薫山先生鞘書きあり・特別貴重刀剣